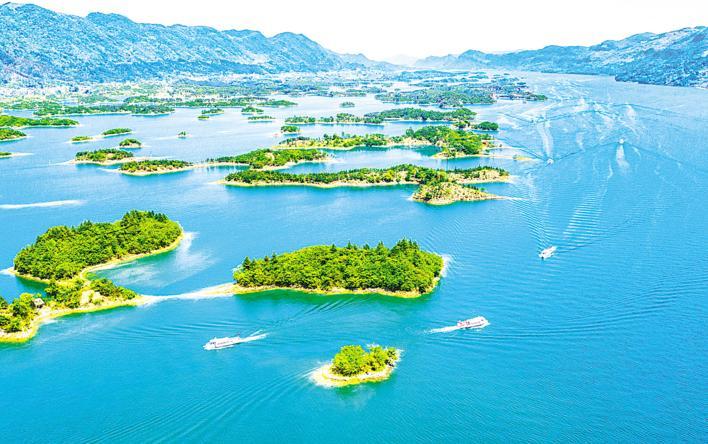

探寻长江之美,凝聚奋进力量。今天的《家住长江边》栏目,我带大家一起走进阳新县第一个党小组建立地——洋港镇下畈村,以及龙燕区第八乡苏维埃旧址所在地——洋港镇胡桥村,探寻革命先烈们生动的革命事迹和光荣的革命传统。

记者沿着村庄的小路慢慢前行,在挺立的屋檐间、在金黄的稻田里、在袅袅的炊烟中,顺着柯少轩的足迹,走进他激昂的青春。这里是洋港镇下畈村,是阳新县第一个党组织——下畈党小组诞生的地方,也是这个小组建立者之一、组长柯少轩的家乡。

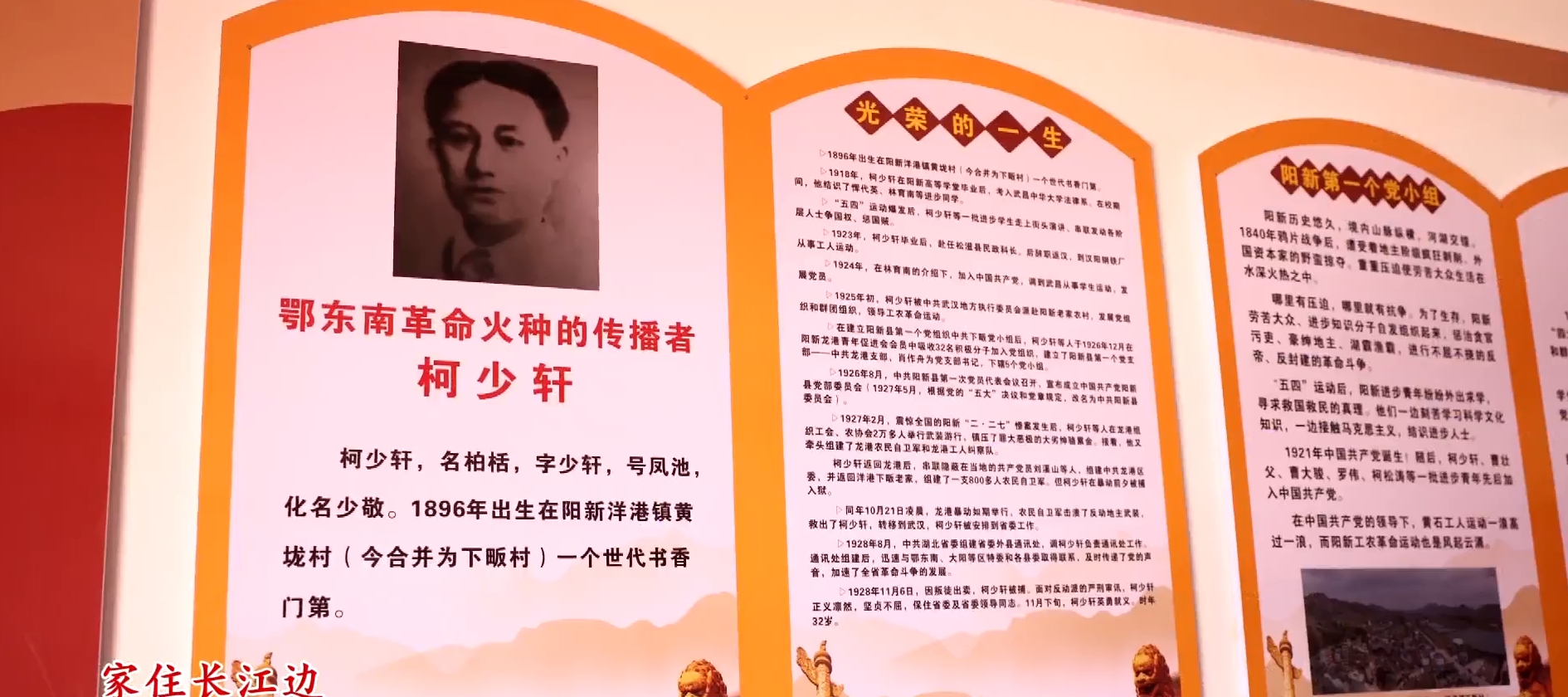

1896年9月21日,柯少轩出生于阳新县一个世代书香门第,1918年,考入武昌中华大学法律系。在校期间,他结识了恽代英、林育南等进步同学,他们经常秘密地聚集在一起,纵论天下大事。

1920年2月,恽代英、林育南等人在武昌创办了利群书社,当时柯少轩是利群书社的社员之一。书社专销进步书刊,其中有《共产党宣言》等马克思著作和《新青年》《每周评论》《共产党》《少年中国》等报刊。

两年后,柯少轩与曹壮父、曹大骏、罗伟等人在阳新会馆发起成立了“阳新同乡会”。1924年,柯少轩由林育南介绍,在汉口加入中国共产党。

加入共产党之后,柯少轩回到家乡下畈村创办夜校,为此来传播马克思主义。我现在所处的地方呢,就是当时他创办的夜校所在地遗址。

1925年初,柯少轩吸收和发展柯亭明等8人加入中国共产党,建立了阳新县第一个党组织——中共下畈党小组,柯少轩任党小组组长。

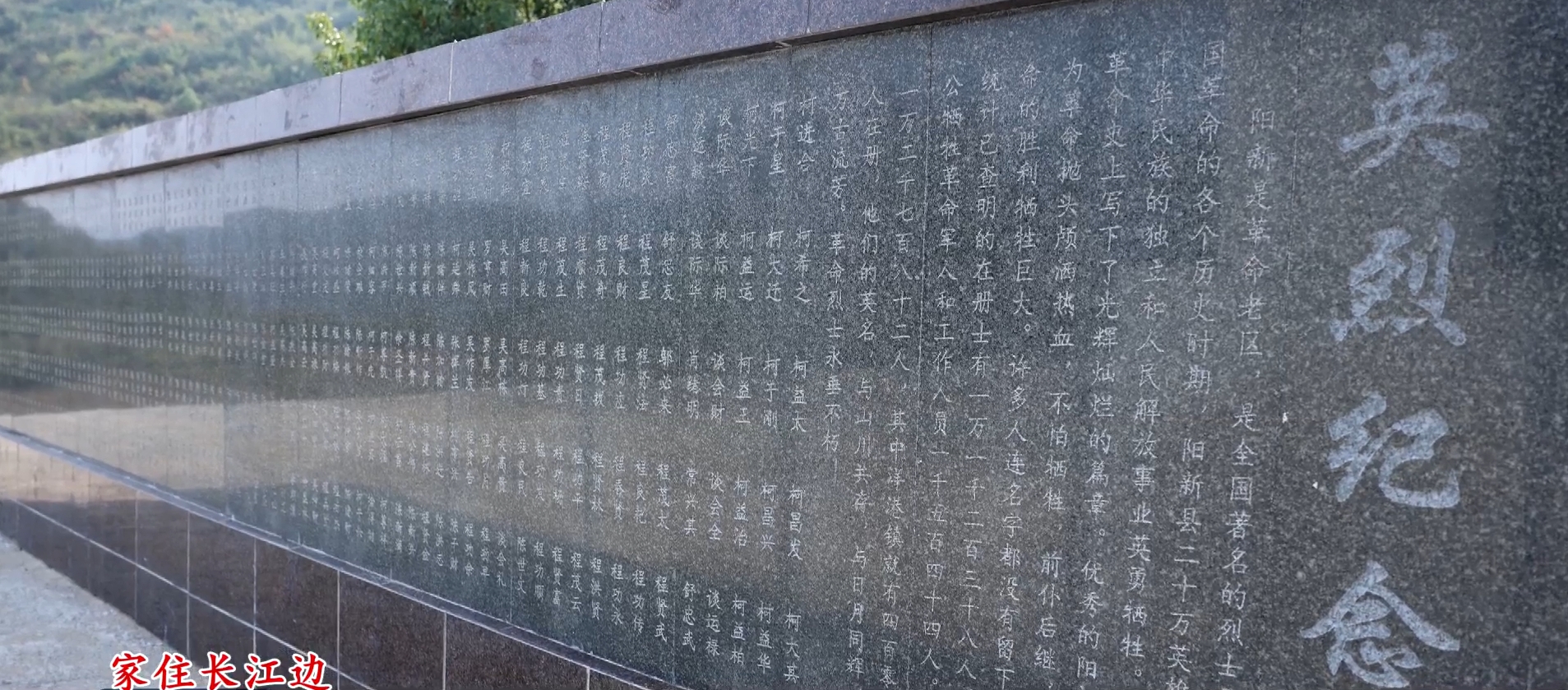

星星之火,可以燎原。党小组的成立,附近村庄新党员纷纷加入,1926年3月,扩大为下畈党支部,下辖桂源、潮坑、黄垄、坳土、下畈5个党小组。可惜的是,1928年11月,因叛徒告密,柯少轩被捕入狱,后被杀害,时年32岁。最初的8名党小组成员也先后英勇就义。岁月峥嵘,世事变迁,先烈们虽已逝去,但他们的精神依旧光照后人。

洋港镇以西11公里的胡桥村,是当年龙燕区第八乡苏维埃政府机关旧址的所在地。

“这个旧址虽然没有了以往的喧嚣和热闹,但从墙上这些大气的标语和图画,我们还是可以清晰感受到我们先辈所坚持的信仰。”洋港镇宣传推介人柯明娟表示。

1929—1932年,龙燕区第十三乡、十四乡苏维埃合并为第八乡,上级组织决定在胡桥村朱湾组设立阳新县龙燕区第八乡苏维埃政府。第八乡合并成立后,洋港镇桂源村人陈金堂就任苏维埃政府抗债委员会主席,在龙燕区第八乡积极开展“打土豪、分田地、锄奸除恶、劫富济贫”等轰轰烈烈的农民革命运动;开办列宁小学和农民夜校,组织群众学政治、学军事、学文化,还积极开展慰劳红军和支援革命战争的活动。

正当第八乡农民运动开展得如火如荼的时候,国民党二十六师侵占胡桥地区,陈金堂同志领导龙燕区第八乡人民进行艰苦卓绝的斗争。1934年,年仅29岁的陈金堂不幸壮烈牺牲。

解放后,人民政府追认陈金堂为革命烈士,并在苏维埃政府旧址附近为他立了“陈金堂烈士永垂不朽”的纪念碑。今年9月,为了缅怀陈金堂烈士,洋港镇组织100余名党员到陈金堂烈士纪念碑前默哀致敬,并为烈士献花。

青山忠骨今犹在,烈士英魂激后人。除了下畈、胡桥拥有丰富的历史资源外,洋港镇潮坑、桂源、车梁也都拥有悠久的红色文化遗址,承载着丰富的革命历史和生动的革命事迹,以及光荣的革命传统。“在这片红色的土地上,革命先辈们英勇无畏、义无反顾的精神,将会永远激励洋港人民砥砺前行、开拓未来。”柯明娟说。

记者:王汉华 范深傲 朱亦丹 石欢 李嵩

一审:周奥

二审:许岚

三审:邢浩