жЬЙдЇЫжААжЧІеЕґеЃЮдєЯељУзЬЯзЃЧдЄНдЄКвАЬжЧІвАЭпЉМжЫіе§ЪзЪДжШѓдїОдЄАдЄ™дЊІйЭҐиѓіжШОдЇЖжИСдїђињЩеЇІеЯОеЄВињСеЗ†еНБеєізЪДеПСе±ХйАЯеЇ¶дєЛењЂпЉМеЊИе§ЪдЇЛзЙ©жЧ•жЦ∞жЬИеЉВпЉМдї§дЇЇзЬЉиК±зЉ≠дє±гАВз≠ЙеИ∞еЫЮењЖиµЈжЭ•пЉМиЈЯе∞ПжЬЛеПЛдїђењµеП®пЉМжИСеГПдљ†дїђињЩдєИе§ІзЪДжЧґеАЩзїПињЗдїАдєИиІБињЗдїАдєИпЉМзїЖзїЖдЄАжГ≥еПИеУСзĴ姱зђСпЉМеЕґеЃЮе•љеГПдєЯдЄНињЗжЙНдЇМдЄЙеНБеєізЪДеЈ•е§ЂпЉМзЮїдєЛеЬ®еЙНпЉМењљзДЙдЄНиІБгАВ

й£ОзЙ©гАБй£ЯзЙ©гАБеїЇз≠СгАБж∞СдњЧпЉМзЪЖжШѓе¶Вж≠§пЉМе∞±жЛњзГ§зЩљиЦѓиѓіеРІпЉМеНБе≤Бдї•дЄЛгАБдЄАзЫіеЬ®еМЧдЇђзФЯжіїзЪДе∞ПжЬЛеПЛпЉМе§Іж¶Вж≤°еЗ†дЄ™иІБињЗи°Че§іж°ґзГ§зЪДпЉМжПРиµЈжЭ•йГљжШѓеХЖеЬЇињЫйЧ®е§ДпЉМиЈЯеНЦзВТж†Че≠РжИЦзГ§иВ†зЪДеЬ®дЄАиµЈпЉМзФ®йВ£дєИдЄ™еЊЃж≥ҐзВЙдЄАж†ЈзЪДжЬЇеЩ®зГ§еЗЇжЭ•зЪДпЉМеС≥йБУеШЫпЉМзЃЧдЄНдЄКе§Ъе•љпЉМдєЯи∞ИдЄНдЄКе§ЪеЭПпЉМеРГдЄНеРГзЪЖеПѓвА¶вА¶ињЩиѓЭеАШиЛ•иЃ©иАБеМЧдЇђзЪДе≠©е≠РдїђеРђеИ∞пЉМдЄАеЃЪжШѓзЮ™еЬЖдЇЖзЬЉзЭЫзЪДпЉЪзГ§зЩљиЦѓдЄНе•љеРГпЉЯдљ†жШѓдЄНжШѓеѓєвАЬе•љеРГвАЭдЇМе≠ЧжЬЙдїАдєИиѓѓиІ£пЉЯ

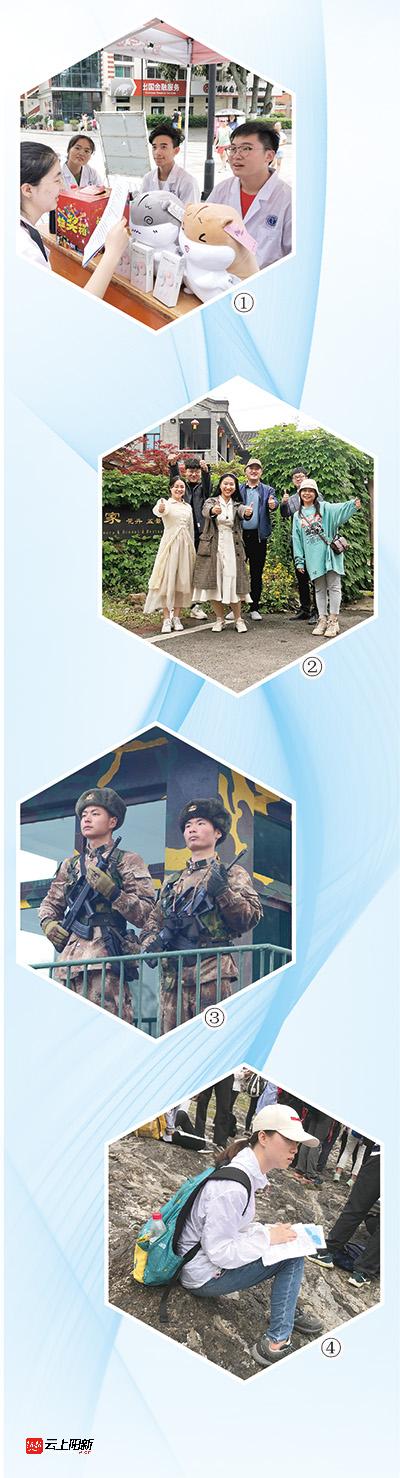

зЕЃзЩљиЦѓ

йФЕеЇХжЬАй¶ЩвАЬж≤°зЙЩдєРвАЭ

вАЬзЩљиПљпЉИеН≥иЦѓпЉЙиіЂеѓМзЪЖеЧЬпЉМдЄНеБЗжЙґжМБпЉМзФ®зБЂзЕ®зЖЯпЉМиЗ™зДґзФШзЊОпЉМиЊГдєЛе±±иНѓиКЛе§іе∞§иґ≥жµОдЄЦпЉМеПѓжЦєдЄЇжЬіеЃЮжЬЙзФ®дєЛжЭРгАВвАЭ

еѓМеѓЯжХ¶еіЗеЬ®гАКзЗХдЇђе≤БжЧґиЃ∞гАЛйЗМзЪДињЩжЃµиѓЭпЉМжШѓеЕ≥дЇОиАБеМЧдЇђеРГзЩљиЦѓзЪДиЊГжЧ©дЄАжЃµиЃ∞иљљпЉМе∞±дїОеП≤жЦЩдЄКзЬЛпЉМи°ЧеЈЈеЗЇеФЃзЖЯеИґзЩљиЦѓзЪДжЬАжЧ©жЦєеЉПпЉМдЉЉдєОжШѓзЕЃзЩљиЦѓгАВжЈ±зІЛжЧґиКВпЉМе∞Пиі©е∞ЖзЩљиЦѓжМСжЛ£еЗЇжЭ•вАФвАФйЬАж≥®жДПзЪДжШѓпЉМдЄНеГПзГ§зЩљиЦѓпЉМдї•еЭЧе§ІдЄЇдљ≥пЉМзЕЃзЩљиЦѓжЙАзФ®зЪДеОЯжЦЩпЉМеЉЇи∞ГзЪДжШѓвАЬиРЭеНЬиИђз≤ЧзЪДзЇҐзЪЃйЇ¶иМђзЪДе∞ПзЩљиЦѓвАЭпЉМдњЧиѓЭеПЂвАЬдЇЇеПВз≠ЛеДњвАЭзЪДпЉМжіЧеє≤еЗАпЉМжФЊињЫйФЕйЗМпЉМйФЕеЇХйЬАжЙ£дЄАзЃЕе≠РжИЦзЫШе≠РпЉМйШ≤ж≠Ґз≥КдЇЖеЇХпЉМеК†ж∞ійАВйЗПпЉМеЬ®зВЙе≠РдЄКеЭРзЭАпЉМз≠Йж∞іеЉАдЇЖпЉМжФєзФ®жЦЗзБЂзДЦзЭАпЉМзДЦзГВдЄЇж≠ҐпЉМз≠ЙеИ∞йФЕеЇХзЪДз≥ЦеИЖеСИз≥Цз®АзКґдЇЖпЉМе∞±еПѓдї•дЄКеЄВеФЃеНЦдЇЖгАВдЄАиИђжШѓжО®зЭАдЄ™зЛђиљЃиљ¶пЉМињЮзВЙзБЂеЄ¶йФЕдЄАиµЈжО®еИ∞и°Че§іеЈЈе∞ЊпЉМзГ≠ж∞ФиЕЊиЕЊеЬ∞еРЖеЦЭпЉЪвАЬжНҐз≥ЦеТІвАЭжИЦвАЬйФЕеЇХзГВз≥КеДњеУОвАЭпЉМе∞±зЯ•йБУеНЦзЕЃзЩљиЦѓзЪДжЭ•дЇЖгАВ

зњБеБґиЩєеЕИзФЯеЬ®дє¶дЄ≠жЫЊзїПеЫЮењЖпЉМињЩзІНзЩљиЦѓзФЬеЇ¶йЂШпЉМйЭҐиљѓпЉМиАБдЇЇдїђзїЩеЕґиµЈе§ЦеПЈеПЂеБЪвАЬж≤°зЙЩдєРвАЭпЉМеПѓжГ≥иАМзЯ•еЕґиАБе∞СеТЄеЃЬзЪДз®ЛеЇ¶гАВдє∞зЪДжЧґеАЩпЉМе∞Пиі©дїОйФЕйЗМжНЮдЄАеЭЧеЗЇжЭ•пЉМдєЯдЄНжШѓзГ§зЇҐиЦѓйВ£ж†ЈзФ®зЇЄеМЕзЭАеРГпЉМиАМжШѓйҐЗжЬЙзВєеГПеЖ∞зЫПзЪДжДПжАЭпЉМжФЊеЬ®ж°ИжЭњдЄКзФ®еИАзїЖзїЖеЬ∞еИЗзҐОдЇЖпЉМзЫЫеЬ®з≤ЧзҐЧйЗМпЉМеЖНдїОйФЕйЗМиИАдЄАе∞ПеЛЇйїПз≥Кз≥КзЪДзФЬж±БжµЗеЬ®дЄКйЭҐпЉМзФ®зҐЧзЂѓзЭАеРГгАВеЕґдїЈж†ЉеП™жЬЙеЗ†еИЖйТ±пЉМиЩљзДґдЊњеЃЬпЉМдљЖиґ≥е§ЯиІ£й¶ЛпЉМдЉЪеРГзЪДе≠©е≠РпЉМдЄУйЧ®з≠Йе∞Пиі©ењЂи¶БеНЦеЃМзЪДжЧґеАЩпЉМзЙєжДПи¶БйФЕеЇХйВ£еОЛеЊЧжЙБзҐОз®АзГВзЪДеРГпЉМеРГиµЈжЭ•зЙєеИЂзЪДзФЬй¶ЩгАВ

зњїиѓСеЃґеЊРйЬЮжЭСеЬ®гАКеМЧеє≥зЪДеЈЈе§іе∞ПеРГгАЛдЄАжЦЗдЄ≠пЉМжЫЊзїПзФ±и°ЈеЬ∞жДЯжЕ®ињЗпЉМзЩљиЦѓеЬ®еИЂзЪДеЬ∞жЦєдєЯдЄНжШѓж≤°жЬЙпЉМвАЬдљЖжНЃжИСзЪДдЄ™дЇЇзїПй™МпЉМдљХе§ДзЪДйГљж≤°жЬЙеМЧеє≥зЪДйВ£ж†ЈиВ•гАБйАПгАБзФЬпЉМињЩдєЯиЃЄжШѓеЫ†дЄЇеМЧеє≥зЪДзЩљиЦѓзФЯеЊЧе•љпЉМдєЯиЃЄжШѓеЫ†дЄЇеМЧеє≥зЪДиі©иАЕжЙЛиЙЇйЂШпЉМдєЯиЃЄдЄ§иАЕйГљжЬЙзВєеДњдїљгАВвАЭињЩйЗМдЄНеЊЧдЄНиѓідЄАеП•пЉМиАБеМЧдЇђзЪДзЩљиЦѓз°ЃеЃЮиі®йЗПе•љпЉМеЙНйЭҐиѓівАЬзЇҐзЪЃйЇ¶иМђзЪДе∞ПзЩљиЦѓвАЭпЉМиѓізЪДе∞±жШѓе§П姩еЙ≤еЃМдЇЖйЇ¶е≠РпЉМеЬ®йЇ¶е≠РеЬ∞йЗМзІНзЪДзЩљиЦѓпЉМињЩж†ЈзЪДзЩљиЦѓйХњеЊЧдЄНе§ІпЉМдљЖзФЬгАБй¶ЩгАБиЕїдЄЙиАЕдњ±е§ЗпЉМеНБеИЖйЪЊеЊЧвАФвАФдљЖжШѓдїОеП¶дЄАдЄ™иІТеЇ¶иѓіпЉМиАБеМЧдЇђзЪДеЖЬж∞СжЬЙдЄАе•ЧзЙєжЃКзЪДжФґиЧПеТМеВ®е≠ШжЦєж≥ХпЉМеѓєдњЭжК§еТМжПРеНЗзЩљиЦѓзЪДй£ОеС≥жЬЙзЙєжЃКзЪДдљЬзФ®пЉМеИЩе∞±й≤ЬдЄЇдЇЇзЯ•дЇЖгАВ

иАБеМЧдЇђзІЛеРОжФґиЧПзЩљиЦѓзЪДжЦєж≥ХжЬЙдЄ§зІНпЉМдЄАзІНжШѓзФ®вАЬзЩљиЦѓз™ЦвАЭпЉМдЄАзІНжШѓзФ®вАЬзЩљиЦѓдЇХвАЭгАВеЙНиАЕжѓФиЊГзЃАеНХпЉМеЬ®еє≤еЗАзЪДеЬЯеЬ∞дЄКжМЦдЄАдЄ™дЄАдЄИе§ЪжЈ±зЪДйХњжֺ嚥еЭСпЉМе∞ЖзЩљиЦѓз†БжФЊеЬ®еЕґдЄ≠пЉМдЄКйЭҐеИЩж®™дЄКж®™жЬ®пЉМжЬ®жЭњдЄКеЖНжФЊе•љи∞ЈиНЙжИЦз®їиНЙпЉМеЖНжФЊдЄКдЇЫйЂШз≤±зІЄпЉМдЄКйЭҐеЖНзЫЦдЄКеОЪеОЪдЄАе±ВеЬЯпЉМзХЩдЄ™жЦєеП£пЉМиГљдЄКдЄЛдЇЇеПКжПРзЩљиЦѓзФ®зЪДзѓЃе≠РпЉМеП£еДњи¶БзФ®жЯізБЂе∞БдЄ•пЉМдЄНеПѓйЬ≤й£ОпЉМдї•еЕНеВ®е≠ШзЪДзЩљиЦѓеПШиі®еЭПжОЙпЉЫзЩљиЦѓдЇХеБЪиµЈжЭ•иієдЇЛпЉМеЊЧжМЦдЄАдЄ™зЫідЄКзЫідЄЛзЪДеє≤еЬЯдЇХпЉМдЄКйЭҐеЃЙи£ЕдЄАдЄ™еПѓйАБдЇЇдЄКдЄЛеПКжПРйАБзЩљиЦѓзЪДиЊШиљ≥пЉМиЊШиљ≥дЄКжЬЙеПѓдї•зїЮеК®зЪДз≤Чзї≥еТМеПѓдї•еЭРдЇЇзЪДиНЖжЭ°з≠РпЉМзДґеРОеЬ®дЇХеЇХжИЦдЇХзЪДдЄ≠йЧійГ®дљНеЊАж®™зЪДжЦєеРСжЙУжіЮпЉМдї•е≠ШжФЊзЩљиЦѓгАВиЩљзДґжМЦзЩљиЦѓдЇХињЬжѓФзЩљиЦѓз™ЦиАЧиієеЈ•е§ЂпЉМдљЖеПѓдї•дљњзФ®е•љеЗ†еєіпЉМдЄФеѓєзЩљиЦѓзЪДдњЭе≠ШдљЬзФ®жЫіе•љгАВжЬЙдЇЇиѓіпЉМзЩљиЦѓиЈЯдЇЇеПВдЄНдїЕж®°ж†ЈзЫЄеГПпЉМвАЬжАІе≠РвАЭдєЯжЬЙзЫЄдЉЉдєЛе§ДпЉМе∞±жШѓйГљеЦЬ搥жО•еЬ∞ж∞ФпЉМдЄНзЯ•йБУеМЧдЇђзЪДзЩљиЦѓе•љеРГпЉМдЄОињЩж†ЈеЬ®еЬ∞еЇХжО•еПЧеЬ∞ж∞ФзЪДзЖПйЩґжЬЙжЧ†еЕ≥з≥їгАВ

зГ§зЩљиЦѓ

еєљзЗХиЛ¶еѓТеБЪжЙЛзВЙ

жЄЕдї£е≠¶иАЕж≤И姙дЊФеЬ®гАКжШ•жШОйЗЗй£ОењЧгАЛйЗМиѓіпЉЪвАЬйГљдЇЇеЖђдї§пЉМе§ЪжЛЕйФЕеНЦж≠§пЉИжМЗзЩљиЦѓпЉЙиАЕпЉМиЗ≥йФЕеЇХеЄ¶ж±БиАЕеС≥дљ≥пЉМињСеПИзГ§зЖЯеНЦиАЕдЇ¶дљ≥гАВвАЭињЩйЗМжЪЧеРЂзЭАзЩљиЦѓй£ЯзФ®жЦєеЉПзЪДжµБеПШвАФвАФзЕЃзЩљиЦѓзїИдЇОеРСзГ§зЩљиЦѓињЗжЄ°дЇЖгАВ

еЃЮиѓЭиѓіпЉМзЕЃй£ЯдЄОзГ§й£ЯеЫЇзДґеРДжЬЙеРДзЪДдЉШзВєпЉМдљЖдїОеС≥йБУеТМй£ЯзФ®зЪДжЦєдЊњз®ЛеЇ¶дЄКиЃ≤пЉМзГІзГ§з°ЃеЃЮжѓФж∞ізЕЃжЫіеПЧжЩЃзљЧе§ІдЉЧзЪДеЦЬзИ±гАВзГ§зЩљиЦѓзЪДи°Ме§іпЉМжЬАеИЭжШѓзФ®з†ізЉЄпЉМеРОжЭ•жЙНжЄРжЄРжНҐжИРдЇЖж±љж≤єж°ґпЉМељУзДґйГљи¶БеК†дї•жФєи£ЕпЉМдљњеЕґеПШжИРдЄАдЄ™зГ§зВЙгАВињЩзІНзВЙе≠РзЪДиЕ∞йГ®жШѓдЄАеЬИйУБдЄЭзљСпЉМжККзФЯзЪДзЩљиЦѓжФЊеЬ®еЬИзљСдЄКзГШзГ§пЉМеЇХдЄЛзВєзБЂзГІзЕ§ж†ЄеДњвАФвАФињЩдЇЫзЕ§ж†ЄеДње§ЪжШѓз©ЈиЛ¶еЃґзЪДе≠©е≠РеЬ®еРДе§Ій•≠еЇДзЪДеРОйЧ®жИЦеЮГеЬЊдЄ≠жН°жЭ•еНЦзЪДпЉМеИЂзЬЛзГІиµЈжЭ•дЄНе¶ВзЕ§зРГгАБзЕ§еЭЧжЧЇзЫЫпЉМдљЖињЩзІНвАЬдєПзЕ§вАЭзЪДзБЂеКЫйАВеЇ¶пЉМдєЯж≤°жЬЙзЕ§еС≥еДњпЉМзГ§зЩљиЦѓйВ£зЬЯжШѓжБ∞еИ∞е•ље§ДпЉМжИРжЬђеПИдљОпЉМжЈ±еПЧе∞Пиі©дїђзЪДжО®еіЗгАВзВЙйЭҐдЄКзЫЦдЄАеЭЧеПѓдї•еЉАеРИзЪДе§ІйУБжЭњпЉМеЬ®зВЙе≠РжЧБиЊєжФЊдЄАжККе§ІйХњзБЂйТ≥пЉМжОАиµЈйВ£дЄ™йУБжЭњпЉМдЉЄињЫеОїзБЂйТ≥е§єдљПзГ§зЭАзЪДзЩљиЦѓпЉМйЪПжЧґзњїеЉДпЉМйБњеЕНзГІзД¶пЉМзЬЛзЬЛжЧґеАЩеЈЃдЄНе§ЪдЇЖпЉМе§єеЗЇжЭ•зФ®жИізЭАжЙЛе•ЧзЪДжЙЛжОРдЄАжОРпЉМе¶ВжЮЬиљѓдЇЖдЊњжШѓзГ§зЖЯдЇЖпЉМжФЊеЬ®зВЙзЫШдЄКеЗЇеФЃпЉМдЄНзДґе∞±жФЊеЫЮзВЙиЖЫзїІзї≠зГШзГ§гАВ

еЖЩеИ∞ињЩйЗМпЉМжИСз™БзДґеЫЮењЖиµЈеДњжЧґеЬ®зФШеЃґеП£еХЖеЬЇйЩДињСзЪДдЄАдЄ™еНЦзГ§зЩљиЦѓзЪДжСКдљНпЉМе§ІзЇ¶е∞±жШѓеЬ®ж£ЃйЪЖй•≠еЇДйЧ®еП£йВ£дЄАзЙЗе∞Пз©ЇеЬЇдЄКгАВе∞Пз©ЇеЬЇеОЯжЬђжЬЙдЄАиЊЖзЩљиЙ≤зЪДењЂй§Риљ¶пЉМдЄКдЄ™дЄЦзЇ™90еєідї£еМЧдЇђеЯОзЙєеИЂеЄЄиІБињЩж†ЈзЪДењЂй§Риљ¶пЉМдЉЉдєОжЧ†дЄАдЊЛе§ЦзЪДйГљжШѓеНЦзГ§зЊКиВЙдЄ≤еТМйЄ°иВЙдЄ≤гАВйВ£дЄ™зГ§зЩљиЦѓзЪДжСКдљНиЃЊеЬ®ењЂй§Риљ¶зЪДжЧБиЊєпЉМдЄАдЄ™жФЊеЬ®дЄЙиљЃиљ¶дЄКзЪДж±љж≤єж°ґпЉМдЄКйЭҐжСЖзЭАдЄАеЬИзГ§еЊЧдЇЖзЪДзЩљиЦѓпЉМдЄ™дЄ™йГљвАЬзД¶е§ізГВйҐЭвАЭзЪДж®°ж†ЈгАВдЄАдЄ™з©њзЭАйїСиЙ≤ж£ЙжЬНгАБжИізЭАиУЭиЙ≤е•ЧиҐЦеТМзБ∞иЙ≤жЙЛе•ЧзЪДе∞Пиі©еРЖеЦЭзЭАеПЂеНЦпЉМдїЦзЪДиДЄдЄКжЬЙдЇЫйїСзБ∞пЉМйЭҐе≠ФжАїиҐЂзГ§зВЙйЗМеЖТеЗЇзЪДзГЯе∞ШеТМзВЙзЫЦдЄКиТЄиЕЊзЪДж∞ФжµБзђЉзљ©пЉМжЙАдї•жИСзЂЯдЄАзЫідЄНиЃ∞еЊЧдїЦеЕЈдљУзЪДзЫЄи≤МгАВиАБеМЧдЇђеНЦзГ§зЩљиЦѓзЪДеПЂеНЦвАЬеП∞иѓНвАЭеЇФиѓ•жШѓвАЬзГ§зЩљиЦѓпЉМзЬЯзГ≠дєОвАЭжИЦвАЬзГ§зЩљиЦѓзГ≠дєОеШЮвАЭпЉМдљЖдїЦе∞±жШѓеЦКвАЬзГ§зЩљиЦѓвАЭдЄЙдЄ™е≠ЧгАВ姩еЖЈзЪДжЧґиКВпЉМжФЊе≠¶иЈѓињЗдїЦзЪДжСКдљНжЧБиЊєпЉМеЊИйЪЊдЄН襀йВ£й¶ЩеЦЈеЦЈзЪДж∞ФеС≥еДњеРЄеЉХпЉМдє∞зЪДжЧґеАЩдїїдљ†жМСйАЙе§Іе∞ПпЉМзДґеРОдїЦзФ®еЙ™и£БжИРж≠£жֺ嚥зЪДеЇЯжК•зЇЄеМЕдЄКе•љеЗ†е±ВйАТзїЩдљ†гАВз≠ЙжККзГ§зЩљиЦѓжО•ињЗжЭ•пЉМдЄОеЕґиѓіжШѓй£ЯзЙ©пЉМдЄНе¶ВиѓіжШѓжЪЦзВЙпЉМдїОжОМењГдЄАзЫізГ≠еИ∞иВЇиЕСпЉМжОАеЉАзД¶йїСзЪДе§ЦзЪЃпЉМзЩљиЕЊиЕЊзЪДзГ≠ж∞ФзЫіеЊАйЉїе≠ФйЗМйТїгАВеРГзГ§зЩљиЦѓзЪДж≠£з°ЃеІњеКњжШѓдЄАиЊєеРГдЄАиЊєжККзГ§зЩљиЦѓеЬ®жЙЛйЗМиљђеЬИпЉМеШійЗМдЄНеБЬеЬ∞еРєзЭАпЉМеЫ†дЄЇеЃЮеЬ®ж؃姙зГЂдЇЖгАВ

зњїйШЕж∞СдњЧе§ІеЄИйВУдЇСдє°еЕИзФЯзЪДжЦЗзЂ†пЉМеПСзО∞еОЯжЭ•еЕИзФЯдєЯжЬЙзЫЄеРМзЪДзїПеОЖпЉЪвАЬеєљзЗХиЛ¶еѓТпЉМеƐ姩жЧ©жЩ®еЖЈиµЈжЭ•еНБеИЖеЗЫеЖљпЉМиЃ∞еЊЧдЄКе∞Пе≠¶жЧґпЉМеНКиЈѓдЄКиК±дЇФе§ІжЮЪдє∞дЄАдЄ™зГ§зЩљиЦѓпЉМзГ≠дєОдєОеЬ∞жНІзЭАељУжЙЛзВЙпЉМдЄАзЫіеИ∞дЇЖжХЩеЃ§еЭРеЃЪдї•еРОпЉМжЙНжЕҐжЕҐеЬ∞еРГпЉМеПИеПЦжЪЦпЉМеПИжЮЬиЕєпЉМеЕґе¶ЩжЧ†з©ЈпЉМеЃЮеЬ®жШѓиіЂиЛ¶е≠©е≠РзЪДжБ©зЙ©еХКгАВвАЭдљЬеЃґжЮЧжµЈйЯ≥еЬ®гАКеЯОеНЧжЧІдЇЛгАЛйЗМдєЯеЖЩйБУпЉЪвАЬеƐ姩зЪДжЄЕжЩ®зЂЩеЬ®ж†°йЧ®еЙНпЉМжИізЭАйЬ≤еЗЇдЇФдЄ™жЙЛжМЗе§ізЪДйВ£зІНжЙЛе•ЧпЉМдЄЊдЇЖдЄАеЭЧзГ≠дєОдєОзЪДзГ§зЩљиЦѓеЬ®еРГзЭАгАВвАЭеПѓиІБйВ£жЧґиКВпЉМзГ§зЩљиЦѓзЬЯзЪДжШѓе∞ПжЬЛеПЛеЖђе≠£жЬАеЦЬ搥зЪДй£ЯзЙ©дєЛдЄАгАВ

иТЄзЩљиЦѓ

вАЬж†Че≠РеС≥зЪДвАЭеЕ•еП£зФЬ

йВУдЇСдє°еЕИзФЯиѓіпЉЪвАЬеМЧдЇђзЪДзЩљиЦѓзГ§йАПдЇЖпЉМеЙ•еОїзЪЃеСИзО∞еЗЇзЪДиВЙжШѓжЈ±йїДзЪДпЉМдљЬеНЧзУЬиЙ≤пЉМеПИзФЬеПИй¶ЩеПИз≥ѓеПИиЕїпЉМеЕ•еП£еН≥еМЦпЉМжѓФиµЈдЄКжµЈдЄАеЄ¶зЪДйВ£зІНж†Че≠Ре±±иКЛпЉМжШѓзїЭзДґдЄНеРМзЪДгАВвАЭеПѓиГљжШѓеЫ†дЄЇжИСеТМдїЦзЪДзЂ•еєіеЈЃдЇЖжЬЙеНКдЄ™дЄЦзЇ™зЪДзЉШжХЕпЉМињЩзХ™иѓЭеАТдЄОжИСзЪДеЫЮењЖжЬЙеИЂгАВжИСиЃ∞еЊЧе∞ПжЧґеАЩдЄАиѓізГ§зЩљиЦѓпЉМдЄАеЃЪжШѓдї•зЇҐзУ§дЄЇдЄКеУБпЉМйВ£зІНзЩљиЦѓзГ§еЗЇжЭ•пЉМеЬ®зХ•еЊЃзД¶з≥КзЪДи°®е±ВдЄКзЬЯзЪДж≤БзЭАдЄАе±ВзЇҐз≥ЦдЉЉзЪДпЉМиЬЬзФЬиЬЬзФЬзЪДгАВиАБдЇЇдїђељУзДґдєЯжЬЙиѓіињШжШѓйїДзУ§зЪДзЩљиЦѓе•љпЉМзГ§еЗЇжЭ•зЪДжШѓвАЬж†Че≠РеС≥еДњвАЭпЉМйЧЃйҐШеЬ®дЇОе∞ПжЬЛеПЛжЬђиЇЂеѓєж†Че≠РзЪДеЕіиґ£е∞±дЄНе§ІпЉМињЩзІНвАЬеєњеСКиѓ≠вАЭз≠ЙдЇОжЛТеЃҐпЉМињШдЄНе¶ВдЄНиѓігАВ

зЬЯж≠£ж†Че≠РеС≥еДњзЪДзЩљиЦѓпЉМдЉЉдєОжЬЙеП¶дЄАзІНзГєеИґеТМйФАеФЃзЪДжЦєеЉПпЉМйВ£е∞±жШѓиТЄзЩљиЦѓпЉМињЩдЄ™еЬ®иАБеМЧдЇђзЪДеЫЮењЖељХдЄ≠жѓФиЊГе∞СиІБпЉМжИСжШѓеЬ®ж∞СдњЧе≠¶еЃґзњЯйЄњиµЈеЕИзФЯзЪДдє¶йЗМиѓїеИ∞зЪДпЉЪвАЬиМОеЭЧзїЖйХњеЭЗеМАпЉМзіЂзЪЃзЩљзУ§пЉМиТЄзЖЯеРОеЗЙеРГпЉМе∞Пиі©еРЖеЦЭвАШж†Че≠РеС≥еДњвАЩзЪДпЉМеЕ•еП£зФЬгАБеє≤йЭҐпЉМеС≥йБУеЊИеГПдїК姩е∞Пиі©еЗЇеФЃзЪДз≥ЦзВТж†Че≠РгАВвАЭдљЖиТЄзЩљиЦѓеЬ®жИСзЪДеН∞и±°дЄ≠пЉМе§ІйГ®еИЖињШжШѓиЗ™еЈ±еЃґйЗМйЭҐзФ®зђЉе±ЙиТЄеЊЧдЇЖеРГзЪДпЉМе§ЦйЭҐйФАеФЃзЪДпЉМдЄїи¶БжШѓй•≠й¶ЖйЗМдЄКзЪДдїАдєИвАЬдЇФи∞ЈдЄ∞зЩївАЭпЉМжККиК±зФЯеНЧзУЬзОЙз±≥зЩљиЦѓе±±иНѓиТЄе•љдЇЖзЂѓдЄКжЭ•пЉМеЃЮиѓЭиѓіжИСдЄАжђ°йГљж≤°жЬЙиІЙеЊЧе•љеРГињЗгАВ

иАБе¶ИзЃЧжШѓиАБеМЧдЇђдЇЇпЉМе•єиѓіеИ∞зГ§зЩљиЦѓпЉМжЫіе§ЪзЪДеЫЮењЖжШѓдїОе§ЦйЭҐдє∞дЇЖзЩљиЦѓпЉМеЬ®иЗ™еЃґзВЙеП∞дЄКзГ§гАВињЗеОїеМЧдЇђеЃґеЃґйГљжЬЙзЕ§зРГзВЙе≠РпЉМжККзВЙеП∞дЄКз†Бе•љзЩљиЦѓпЉМеЬ®дЄКйЭҐжЙ£дЄ™йУБйФЕпЉМз≠ЙеИ∞зЩљиЦѓзГ§зЖЯдЇЖпЉМжККйУБйФЕжП≠еЉАе∞±еПѓдї•еРГдЇЖгАВжЬЙзЪДдЇЇеЧЬе•љињЩдЄАеП£пЉМињШдЄУйЧ®з†Фз©ґеЗЇдЄ™еЬЯзГ§зЃ±еЗЇжЭ•пЉЪе§ІзЇ¶е∞±жШѓжККйУБж°ґзЪДж°ґеЇХеОїжОЙпЉМж°ґдЄ≠йЧіеЉАдЄ™йХњжֺ嚥зЪДе∞ПйЧ®пЉМи£ЕдЄ§дЄ™еРИй°µпЉМж°ґиЇЂйЗМйЭҐз©њдЄКйУБдЄЭпЉМељУзЃЕе≠РдљњпЉМзДґеРОжЙ£еЬ®зЕ§зВЙе≠РзЪДзБЂзЬЉдЄКпЉМжЙУеЉАе∞ПйЧ®пЉМеЊАзЃЕе≠РдЄКжФЊзЩљиЦѓпЉМеєґзФ®з≠Је≠РзњїдЄ™еДњпЉМзГ§еЗЇжЭ•зЪДзЩљиЦѓпЉМеС≥йБУдЄАзВєеДњдЄНжѓФи°Че§іеНЦеЊЧеЈЃгАВ

зГ§зЩљиЦѓдєЛжЙАдї•иГљеЬ®иАБеМЧдЇђжµБи°МпЉМйЩ§дЇЖеС≥йБУе•љдєЛе§ЦпЉМеЊИе§Із®ЛеЇ¶жШѓеЫ†дЄЇеЃГдЊњеЃЬеПИиГљеЕЕй••пЉМз©ЈиЛ¶дЇЇдї•еЃГдї£з≤ЃгАВеП™жШѓеРГзЩљиЦѓзЪДй•±иЕєжДЯдЄНиГљжМБдєЕпЉМж∞СйЧіжЬЙи∞ЪвАЬеИЗз≥ХеНБйЗМеЬ∞пЉМзЩљиЦѓдЄАжЇЬе±БвАЭпЉМеН≥жШѓж≠§жДПгАВзО∞еЬ®зЪДзФЯжіїиґКжЭ•иґКе•љпЉМжЧ©еЈ≤дЄНйЬАи¶БеЖНзФ®зГ§зЩљиЦѓжЭ•е°ЂиВЪе≠РпЉМиАМеЯОеЄВзОѓеҐГзЪДжФєеЦДпЉМе∞§еЕґжШѓй£ЯеУБеЃЙеЕ®ж†ЗеЗЖзЪДжПРйЂШпЉМеП™иГљжККйВ£дЇЫйЩИжЧІзЪДгАБдЄН姙еНЂзФЯзЪДе∞ПеРГжЈШж±∞жОЙгАВеПѓзђФиАЕињШжШѓиІЙеЊЧпЉМеЬ®еѓєеЊЕдЉ†зїЯжЦєйЭҐйЗЗзФ®дЄАеИАеИЗзЪДжЦєеЉПе§ДзРЖпЉМжШЊеЊЧињЗдЇОзЃАеНХгАВдєЯиЃЄеРОжЭ•жО®еЗЇзЪДеРДзІНзГ§зЃ±еЊЃж≥ҐзВЙжЭ•зГ§зЩљиЦѓпЉМе∞±жШѓеЄМжЬЫеПЦдї£йЩИжЧІзЪДеИґдљЬжЦєеЉПпЉМдљЖжЬАзїИзїУжЮЬеПНиАМдЄНе∞љдЇЇжДПгАВдЄНеЃҐж∞ФеЬ∞иѓіпЉМдЄНдїЕеС≥йБУдЄНиГљиЈЯињЗеОїзЪДжѓФпЉМе∞±ињЮй£ЯжЭРдєЯеЊИе∞СиІБеИ∞ињЗеОїйВ£зІНжЭЊиљѓиЖ®е§ІгАБзФЬзЊОеЦЈй¶ЩзЪДзЇҐзУ§зЩљиЦѓпЉМзђФиАЕзФЪиЗ≥дє∞еИ∞ињЗвАЬзГВењГвАЭзЪДзГ§зЩљиЦѓпЉМзЃАзЫійЪЊдї•дЄЛеТљвА¶вА¶зО∞е¶ВдїКпЉМзЇ†зїУдЇОдЄАдЄ™зГ§зЩљиЦѓзЪДеС≥йБУжШѓдЄНжШѓж≠£еЃЧпЉМдєЯиЃЄжШЊеЊЧеПѓзђСиАМжЧ†иБКпЉМдљЖжШѓжЬЙе§Ъе∞С襀йЂШж•ЉеєњеО¶жКєеОїзЪДе∞ПеЈЈеЄВе£∞пЉМе∞±жШѓеЬ®еє°зДґеЫЮй¶ЦйЧіпЉМиЃ©дЇЇжАЕзДґи˕姱еХКгАВ