【编者按】今年是金田起义170周年。70年前,1951年1月11日《人民日报》刊发胡绳同志执笔的社论《纪念太平天国革命百周年》,指出太平天国是旧式的农民战争——没有先进阶级领导下的农民战争所发展到的最高峰,肯定了太平天国的历史意义及其体现出的崇高的爱国主义精神。次年开工、1958年建成的天安门广场人民英雄纪念碑,其第二块浮雕为“金田起义”。范文澜先生则在《中国近代史》上编第一分册郑重指出,太平天国揭开了中国旧民主主义革命的序幕。这些具有标志性的表述和事例,为研究工作树立了正确导向。然而,近三十年来,全盘否定洪秀全和太平天国、一味美化曾国藩及湘军的声音增多。这是大是大非问题,决不能等闲视之。本刊约请六位学者围绕“唯物史观与太平天国研究”撰文,希望能对相关问题有所澄清,对深化思考、推进相关研究有所裨益。

太平军的军纪优劣,影响民心向背和战争成败,关系战争问责和太平天国评价等重要问题。面对史料中俯拾皆是的负面描述,我们应该充分考虑历史现象的复杂面相,抛开“非此即彼”“非正即邪”的历史窠臼,以史料和史实考辨为基础,走出全面肯定或全盘否定的学术怪圈,理性地审视太平军的军纪。

一、《江南铁泪图》所绘

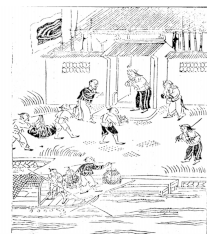

太平天国战争时期,无锡绅士余治离乡避难,感江南难民流离之苦,将沿途见闻绘图辑成《江南铁泪图》,并赴江北劝赈募捐,其中有两幅图反映了太平军军纪之败坏。

图1原书注云:“贼拥众自卫,到处掳人,以麻绳穿辫发,如鱼贯然,牵连以走,逃逸无从;不能走及不肯走者均遭惨死,而更甚者乘黑夜睡梦中来,谓之‘摸黑’,一一捉去,更无可逃。”“摸黑”一说确有其事,乃客家俗语,孙鼎烈记无锡事:“逾年,贼途径渐习,每昏黑四出掩袭,谓之摸黑。”“以麻绳穿辫发”也有类似记载:“贼虏人不论多少,或五六人,或七八人,必以各人之辫发作一束,使前行,不走则杀却。”

图2反映了太平天国以“贡役”制[即向民众“征贡”和太平军“打先锋”(掳掠)“派大捐”]为核心的农村政治。从图绘内容看,船上进贡乡民尚有喜悦之情,乡官局门口有太平军拱手出迎(实际不合太平天国礼制,太平军视拱手作揖磕头为妖礼),形容和蔼,并非剑拔弩张。归庆柟《让斋诗稿》“诗注”也记:“出视伪示,虽云士农工商各安其业,名为安民,其实在每都每图有献,即不抄扰也。前日入城进物,一概全收……留吃饭而出。”这是民众对太平天国贡役政治主动响应的一面。

图1掳人入伙密布天锣

图2逼勒贡献丑类诛求

《江南铁泪图》与太平天国同时期,劝捐区域又是与江南仅一江之隔的江北,社会现状为当时人共睹,绘述内容须有基本如实之原则,否则便失去宣传的可信度。但因作者立场敌视太平天国及著书目的是“劝济江南难民”,所绘场景必有丑化太平军和过分渲染以博取世人同情之处,尚需观者甄别。

前举二图均意在反映太平军军纪败坏,其中呈现的太平军形象却有所不同。那么,太平军的军纪实态到底如何?

二、军纪流变

太平军的军事纪律有明确的文本规定,如前期颁行的《行营规矩》《行军总要》;现存太平天国安民布告几乎均包含宣明军纪的内容。可见严明军纪的原则是始终如一的。太平军的军纪实态却表现为两类截然不同的军事实践:一是军纪严明,深得民众拥戴;一是军纪败坏,“打先锋”“掳人”“屠灭”等行为增多,引起民众敌视,引发民众反抗。

但比较容易观察到的是,太平军的军纪实态具有明显的时间差异、地域差异和主政将领的个体差异。

太平军军纪下滑有很明显的阶段性,即1860年(咸丰十年)前的军纪优于1860年后。1860年之后太平军军纪实态可分为两个阶段,以1862年(同治元年)春夏为界。沈梓《避寇日记》记同治元年七月有自太平军中逃出的“士兵”口述:“贼号令故严,有不如令者率枭首示众,故兵符发兵者,克期辰刻,则寅刻必至。余在贼所二年所见皆然,今则不尔矣。调兵失期者,或一日二日三日不等,甚有屡调不至者,营门斩首累累,而逃亡失期如故。以是知贼势已去,大约无厌之矣。”结合同年五月嘉兴秀才江梦兰对时局的阐述——“去年看来,长毛正在上锋,尽可做得;今年看来,长毛日衰,做不得也”——可发现太平军军纪优劣与战局顺逆密切相关,1862年后太平天国形势急转直下,军队违纪现象愈加突出。

从主政将领和地域差别看,在陈玉成、李秀成等主力部队,以及他们能够直接掌控的辖区内,仍然保持了相对良好的军纪。由于李秀成等重视与民休息,推行轻徭薄赋的政策,主要由李秀成部将据守的苏南地区,驻守太平军的军纪就比浙江李世贤、皖南杨辅清等部好得多。

太平军军纪实态的阶段差异与太平军的扩招有关。后期有大量散兵游勇、枪船民团、无赖游民加入太平军,仅李秀成、李世贤兄弟手下就有百万之众。《避寇日记》称“盖贼兵甚众,伪天王兵调齐共八百万,即嘉兴伪听王兵亦有百万,与官军实众寡不敌也”。数字可能言过其实,但后期太平军数量激增是事实。太平军还直接收编了部分天地会队伍为“花旗军”,还有台州“十八党”、诸暨“莲蓬党”、余姚“十八局”等。这些新兵纪律松懈,不服管束,常有烧杀掳掠之事。文人方芬记录了两广花旗军在浙江金华自相攻杀而殃及无辜百姓的场景:“雀鼠争雄未肯降,五花旗帜舞猖狂。频驱士女充军数,尽废田园作战场。两广锋交黄石岭,八方火起白沙庄。村墟寥落成乌有,一望无垠百里长。”

这么多的兵员,一是掳人所得,一是招兵所得。被掳士兵军纪自难保证,招募的士兵心态也具有投机性,“其志在子女、玉帛、酒食、鸦片者无论矣”。台州6县投太平军者多达13万人,其中太平县有万余人,他们加入太平军的一个重要动机是维系生活,“非真乐为贼用也,惟欲掠取财物,乘间逃回耳”。在秀水陡门,有一太平军士兵在饭馆中谈论太平军衣食不足:“长毛做不得,不如行乞。我从头子在杭打仗一月矣,不曾吃得一顿饱饭,至今日方得果腹,且又死生不测。”主动投入太平军的人大多抱着“当兵吃粮”心态,而技能、纪律极差,加之太平军将领疏于管教,“新兄弟”的作风极难靠自觉性得到优化。

当然,后期太平军数量暴增制约了军纪的约束力,太平军将领的监管不可能面面俱到。而愈至时局艰难,太平军将领严明军纪的主观意志也愈会松懈。尽管“打太平先锋”和“私自打贡”的行为受到太平天国法令的限制,普遍征兵制也因“募兵”“招兵”方式的运用被弱化,但此类违纪行为始终存在。仅靠良性施政者的主观作为约束军纪,短期内难以奏效,很难消弭太平军与民众间的隔阂。如果一支军队的军纪单纯倚靠统军将领的宽严之策维系,缺乏完善系统的教育、训练和奖惩规制,那它表现出差异性并不令人意外,而决定太平军前后军纪形态差异的根源在于后期太平天国各自为政、立政无章的涣散政局。

太平军的军纪问题是太平天国军政当局处理、改善与民众关系亟待解决的问题。可惜太平天国没能成功组建一支纪律严明、作风如一的军队,这是它作为旧式农民起义的严重局限,也是历代农民起义军共有的现象。

三、兵燹之责

在评价太平军军纪时,既要正视其军纪的不良表现,同时也要看到太平军军纪实态有它积极的一面。只有全面、客观地认识太平军军纪,才能得出公允的结论,区分兵燹之责。

(一)太平军有严明军纪的主观意识和实际行动

以补充兵源一事为例,太平军在习惯性掳人的同时,也坚守募兵制。英国驻沪领事密迪乐(T.T.Meadows)观察到:“太平军早已放弃他们在1853年实行的普遍征兵制,此举曾引发民众对太平军到来的恐慌,现今他们以自愿从军的方式来补充太平军的战斗力量。”1854年,太平军在安庆等地招募乡勇,“其乱民从者甚多”。1861年,李秀成在湖北“招兵”,一次即得30万人。林大椿《粤寇纪事诗》有《招兄弟》一首,注明“贼目下乡招兵,择其无室家者则纳之”。贯穿太平天国始终的掳人现象实是早期普遍征兵制的贻害,但太平天国在原则上奉行募兵制,各地有不同程度的执行却是事实,否则单纯依赖掳人很难维系一支庞大有力的战斗队伍。

太平天国还准许民众以合法形式约束太平军违纪行为。在许多太平军安民文告中均有准许民众依法抗争的内容,如“业已严禁该兵士等一概不准下乡滋扰,倘有不遵,准尔子民捆送来辕,按法治罪”“不准官兵滋扰以及奸淫焚杀。倘竟有不遵约束之官兵,准尔四民扭送该县,以凭究办”“如有官员兵士以及不法棍徒吓诈生端,许该民人扭赴来营,以凭讯究,决不宽贷”“倘有不法官兵下乡奸淫掳掠、无端焚烧者,准尔民捆送卡员,按依天法,轻则枷号杖责,重则枭首游营”等。在实践中,有的将领对违纪者能做到严惩,对受害民众一般也能做到安抚。当然,准许合法抗争不代表支持和鼓励此类行为。1860年秋,常熟王市田村农夫数人捉住抢劫奸淫的太平军士兵,请乡官捆缚入城问罪,而负责接待的将领却以“新到长毛,不服约束,且言那[哪]一朝不杀人,不放火,使百姓自行躲避”之语敷衍。不过,太平天国对民间以合法形式监督和纠正弊端行为持许可态度,这反映了太平天国地方行政有向良性统治方式转型的可能。

(二)内战的其他主体负有相当责任

战争本身即意味着灾难和伤痛,战争的破坏性不能完全归咎于太平军一身,内战双方均有责任。太平天国战争是一场内战,应该充分考虑太平军兴的正义性。清王朝吏治腐败,官逼民反,连咸丰帝也惊呼“各州县土匪尽授伪职,乡民率皆从逆”。只要数百万太平军民投身起义的动机具有正义性,太平天国就不能被完全否定。

在明确战争给民众造成伤痛的同时,也应全面分析交战主体各方的作为,如清军、团练、土匪、外国雇佣军等。总体来看,太平军的军纪较清军为优。简又文以“清军暴行实录”为题系统列举了诸多史料。曾国藩认为“大抵受害于贼者十之七八,受害于兵者亦有二三”,曾氏显然心存包庇,却难得地承认了清军“行军之害民”同样应为战争灾难负责。据留美归国的容闳在太平军中之访察,丹阳的一位秦姓太平军将领认为“自苏至此,运河两旁荒凉之况”的责任有三方:“一为张玉良军队退败时所焚烧,一为土匪所抢掠,一则太平军之自毁。”此说相对公允。1860年春,刑部主事王柏心致函曾国藩,内称因清军军纪败坏导致民众大量投“贼”。

北京大学图书馆古籍部藏金念劬《避兵十日记》,主要记录太平军到来前夕苏州、昆山等地败兵溃勇的劣迹。金氏自苏州逃难昆山途中没有见到太平军,却几乎无日不受溃兵骚扰。他评述道:

国初扬州有十日记,备载屠戮之惨,令人不忍寓目。予不特未遭戕害,并未亲见逆匪,徒以败兵溃勇为贼前驱,遂至琐尾流离,不堪言状。癸丑在甘泉,乙卯在丰县,皆曾逼近贼氛。然彼时但知贼匪为害,其次则土寇乘机窃发,初不意败兵贻患一至于此。乃不数年而时局一变,以积年豢养御暴之人,一旦尽反而为暴人,皆有急不能避之势。

行李非舟不行,败兵见有舟楫掠取无遗。舟子闻风远遁,近城无一苇可避者。居多财物尽济盗粮,积尸城河为满。我朝二百年深仁厚泽,所为休养生息者悉遭糜烂于其中,是则败兵之罪实浮于贼。予此记不曰“避寇”而曰“避兵”纪实也。

金氏“败兵之罪实浮于贼”的观点是结合自身长期观察和切身体验所得,符合实际。当时皖北、豫西百姓中流传着“贼过如篦,兵过如洗”的歌谣。时人有云:“然官兵卒不肯歼灭长毛,其作为与长毛大略相等,所至奸淫劫掠,大为民害,且与长毛表里相比合。”

此外,还有团练、乡勇和土匪的“害民”之举。他们造成的破坏不比清军少,如桐城百姓对当地团练局恨之入骨,“皆欲食其肉而寝处其皮”。清政府也承认,团练为祸实是“靖乱适所以致乱”。至于土匪,像1853年太平军进军安庆,皖北各地“土匪蜂起,肆行劫抢,千百成群……拒捕杀人,良民惊扰”。太湖地区的“枪船”武装是苏浙地区“团练”的一类特殊类型,因其具有严重的社会危害性,“数千亡命,恃众横行,睚眦杀人,戕官拒捕”,“日则横刀过市,骚扰闾阎,夜则十百成群,四出劫掠,抢孀逼醮,掳人勒赎,恣所欲为”,普通百姓以“枪匪”称之,清政府和太平天国均将其定性为“匪”。土匪还常冒用太平军之名为害四方。在常熟,“凡乱世土匪之恶,不可胜言。每有聚众恃强,口造谣言,身冒长毛,哄到巨宅,假势骇人,叫哗雷动”。“盖贼掳过后,尚有烬余,又经土匪取后,虽至贱之物亦无不尽也。土人恨之,每呼曰短毛”。桐乡乌青镇有“不逞之徒,乘间窃发,土棍枪匪皆冒长毛名目,持械吓逐”,结果造成居民惊恐逃避,“溺死、跌死、践踏死、劫杀死者,盈千盈百”。在社会失控时期,土匪、盗贼的破坏性极大,浙江黄岩民间就流传着“长毛如篦,土匪如剃”的歌谣。

所以太平军的军纪实态具有对立统一的历史面相,如太平天国历史地位之评价,绝对不能偏执一端泛泛而谈;完全褒赞或全盘黑化,均不合历史实际。太平天国的最终失败,归根结底,是敌我之间综合实力悬殊所致。军纪问题是其自身诸多失误和自我削弱过程中的一项要素。

这就不难理解,《江南铁泪图》中的两幅图虽然都是意在控诉太平军军纪之坏,却描绘了不一样的太平军神态、形象。或是作者无心之笔,或是如实刻画,两张图作在其他史料旁证下,给后人留下一个相对真实的太平军形象。一方面,我们应正视太平军有“打先锋”“掳人”和“屠灭”的不良表现,以及给民众带来伤痛、引起民众敌视和反抗的事实。这是使太平天国渐失人心、战局趋于败坏乃至最终败亡的一个要素。另一方面,也应看到太平军有严明军纪的主观意识和实际行动,才会较长久地维系一支规模庞大的军队并坚持斗争十数年,但其军纪实态表现出明显的前后期时间差异、地域差异和主政将领的个体差异。同时,战争的破坏性不能完全归咎于太平军,内战的其他主体亦负有相当责任。总体上看,太平军的军纪优于清军、团练等。在评价太平军军纪时,应看到它复杂多重的历史面相。